STILLE POST

2007

Sound Installation

(auch Flüsterpost)

- Eine altbekannte aber lückenhafte Vermittlung von Nachrichten - ...ist (k)ein Kinderspiel, der Begriff wird aber auch sinnbildlich für die Verfälschung von Nachrichten durch die mehrfache informelle Weitergabe verwendet.

REGELN

Beim Spiel ordnen sich die Teilnehmer (je mehr desto besser) in einer Reihe oder einem Kreis an. Ein Urheber denkt sich eine Nachricht aus. Diese Nachricht wird nun flüsternd von Mund zu Ohr von einem Teilnehmer zum jeweiligen Nachbarn weitergegeben. Das Spielvergnügen ergibt sich durch die folgende Auflösung, bei der der oder die letzte in der Reihe laut ausspricht, was als letzte Mitteilung ins Ohr geflüstert wurde. Die zunehmende Verfälschung der ursprünglichen Nachricht kann dadurch dokumentiert werden, dass jeder Teilnehmer die verstandene Nachricht laut für alle wiederholt, was auch die Zahl der Lacherfolge steigen lässt.

BEWERTUNG

Das Spiel kennt keinen eigentlichen Sieger. Jüngere Kinder finden Spaß daran, die ursprüngliche Nachricht zu verfälschen und dem Nachbarn auch schlimme Wörter zuzuflüstern, denn sie haben sie ja eigentlich vom Vorgänger erhalten. Mit älteren Kindern & Jugendlichen kann in der Pädagogik auf diese Weise auch die Entstehung von Gerüchten erklärt werden, da sich Nachrichten durch die subjektive Wahrnehmung bei der Weitergabe stets verändern.

ALTERNATIVVERSIONEN

Eine andere Version von Stille Post lässt den ersten Spieler einen Satz auf einen Zettel schreiben. Der nächste Spieler malt dann zu diesem Satz ein Bild. Der nächste Spieler schreibt zu diesem Bild wieder einen Satz und so geht es immer weiter, bis das Spiel mit einem Satz aufgelöst wird.

Eine weitere Version von Stille Post lässt den ersten Spieler seinem Partner eine lange Geschichte laut vorlesen. In der nächste Runde kommt ein weiterer Partner hinzu der die Geschichte nicht mit gehört hat und bekommt sie vom Vorgänger erzählt usw. Die Zuseher erkennen dabei sehr gut das Interpretations- und Filterungverhalten.

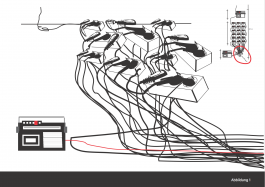

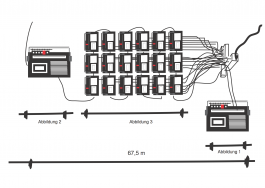

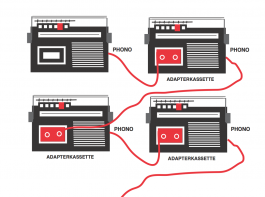

Mit einer dritten Version beschäftigt sich die vorliegende Arbeit. Hier werden, 21 Kassettenrekorder, 21 Stromkabel, 21 AdapterMC’s, 9 3er-Mehrfachstecker, 20 Kopfhörer, 20 Audiokanaldoppler miteinander verbunden (s.Abb.1). Die Kopfhörer (+Kanaldoppler) sind dabei notwendig um das Geräusch im Kanal abzuhören. Auch hier gilt “je mehr teilnehmerde Geräte desto besser.”

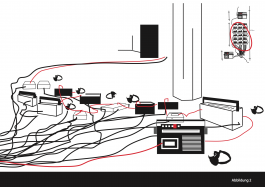

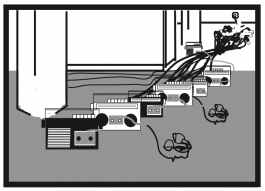

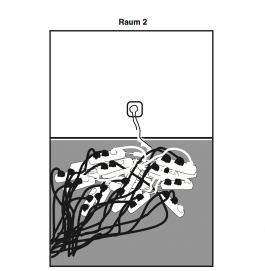

Zu Beginn des Spiels hört der Besucher ein Geräusch aus einem Kassettenrekorder. Der Kassettenrekorder steht auf einer Bühne, symbolisiert durch einen vor ihm aufgestellten Stuhl. Im Kassettenrekorder läuft eine AdapterMC, vorne aus dem Kassettendeck kommt ein Kabel raus, dieses Kabel zieht sich zusammen mit dem Stromkabel nach hinten in den Raum. Folgt man den Kabeln kommt man in einen weiteren Raum. Überall auf dem Boden liegen Kabel, zwischen den Kabeln, Kassettenrekorder in einer Reihe, alle sind über AdapterMC’s miteinander verbunden. Kopfhörer sind an jeden Rekorder angeschlossen. Man ist aufgefordert zu hören. Aus Gewohnheit dreht man den Regler lauter oder leiser und verfälscht so die ursprüngliche Nachricht die weitergegeben wird. Alle Kabel laufen in einen dritten Raum. Dort befindet sich ein Mikro und ein Abspielgerät mit Musikkassetten, hier kann Sound in das ganze System eingegeben werden. Das ganze System ist so verkabelt, dass das Ziehen eines Steckers zum Stillstand aller Geräte führt.

BEWERTUNG

Die 3. Alternativversion stellt somit einen Versuch dar, ein altbekanntes Spiel zu technisieren.

SENDER & EMPFÄNGER

- über die Wahrheit auditiver Informationsübertragung

1

Anders als die Bildende Kunst sah sich die Musik kaum je mit der Frage nach der Wahrheit konfrontiert. Stehen gegenständliche Bilder und Skulpturen im Bezug zu der von ihnen repräsentierten Wirklichkeit, so ist Musik stets künstlich und ohne Widerpart in der alltäglichen Welt. Sie ist nicht konditioniert wie Tisch, oder Stuhl, sondern sie ist quasi frei erfahrbar. Eine Ausnahme bilden allein solche Musikwerke, die lautmalerisch Naturklänge wie Donnergrollen, Meeresrauschen oder den Gesang der Vögel nachzuahmen suchen. Sie senden eine Information an den Hörer, die er einordnen kann. Literarische Programme, die dem Hörer für manche Instrumentalstücke seine narritive Bedeutung nahelegen, bleiben ebenso vage wie die Gefühlszust.nde, die sich in einer Musik ausgedrückt finden mögen. Die Kategorie des musikalischen Ausdrucks - eine Erfindung der Renaissance, die sich von dem Begriff der “ars musica” als einer der Mathematik verwandten Kunst ablöste - basiert auf der Vorstellung, dass in der Musik etwas Außermusikalisches, ein Stimmungsverlauf oder eine Handlung, mitgeteilt werde. Diese“Gegenstände” der Musik sind jedoch allgemeiner und weniger Konkret als die der Malerei. Darüber hinaus läßt sich fragen, ob ihnen außerhalb der Musik überhaupt ein Sein zukommt oder ob sie nicht allein als Eigenschaften der jeweiligen Komposition existieren. Ein langsamer Satz wäre dann an sich traurig, ohne von einer Traurigkeit in der alltäglichen Welt zu handeln . Auf jeden Fall lassen sich die “Inhalte” der Musik nicht auf ihre Wahrheit hin überprüfen, wie dies etwa bei der Radierung einer Stadtansicht möglich ist.

Mit der Entwicklung der akustischen Speicher- und Übertragungsmedien im letzten Drittel des 19.Jahrhunderts änderte sich die Situation grundlegend. Auch wenn man diese Medien erst in den 1940er Jahren für die Musik nutzbar machte, ermöglichten sie doch von der Zeit ihrer Erfindung an die Repräsentation von Klangereignissen in einer Unmittelbarkeit, die - in bezug auf visuelle Eindrücke - bis dahin allein den Bildern ( und der Fotografie) vorbehalten gewesen war. “Naturgemäß erregten die {ersten} Telefonversuche, und zwar sowohl die gegenseitigen Gespräche als auch die Vorführungen {=Übertragungen} aus den Theatern {...}, das größte Erstaunen und manches heute kaum mehr verständliche Mißverständnis” schrieb 1932 Oskar von Miller in seinen Erinnerungen an die Internationale Elektrizitäts-ausstellung (vgl.CEBIT) im Glaspalast zu München im Jahre 1882

2

“Als beispielsweise der damalige Prinz Luitpold die Übertragung aus dem königlichen Kolosseum und die sogenannte ”Schwäbische Nachtigall” am Telefon hören sollte, weigerte sich diese zunächst, vor dem Prinzen zu singen, weil sie ja im Nachtkostüm sei und in diesem Zustand doch nicht vor einem königlichen Prinzen auftreten könne.”

Mediengeschichtlich betrachtet scheint die Ton- und Bildübertragung bzw. Informationsvermittlung über räumliche und bei entsprechenden Speichermedien auch über zeitliche Distanz hinweg jene Unmittelbarkeit von Ereignis und Rezipient zu ermöglichen, die mit Verwendung von Sprache und Schrift verloren war. Der Ton, der aus dem Telefon dringt, wirkt qua seiner Materialität authentisch. Jedem sprachlichen Bericht von dem gleichen Ereignis geht hingegen eine begriffliche Reflexion voraus, die Bote wie Empfänger von dem Geschehen entfernt. Platon wies darüber hinaus auf die Probleme hin, die sich aus der schriftlichen Fixierung der Sprache ergeben:

“Denn dies Bedenkliche, Phaidros, haftet doch an der Schrift, und darin gleicht sie in Wahrheit der Malerei. Auch deren Werke stehen doch da wie lebendige, wenn du sie aber fragst, so schweigen sie stolz. Ebenso auch die geschriebenen Reden. Du könntest glauben, sie sprächen, als ob sie etwas verstünden, wenn du sie aber fragst, um das Gesagte zu begreifen, so zeigen sie immer nur ein und dasselbe an”

Nur in der akustischen Tonaufnahme oder visuellen Fotografie reden die Dinge selbst und sind gleichermaßen Autor und Gegenstand der Nachricht. So jedenfalls scheint es. Tatsächlich bedürfen sie aber auch hier eines Mittlers und erfahren eine charakteristische medienspezifische Metamorphose. Bei der Aufzeichnung oder Übertragung einer Musikaufführung obliegt es dem Tonmeister, die akustische Repräsentation so zu gestalten, dass der gewünschte Eindruck von Unmittelbarkeit entsteht. - die alte Berufsbezeichnung "Abhörkapellmeister” betont diesen Aspekt absichtsvoller Veränderung des Hörbildes. Ebenso werden die Geräusche im Tonfilm bewußt gestaltet und nur verhältnismäßig selten Original-Töne verwendet.

3

Die selektive Wahrnehmung eines Gesprächs im Stimmengewirr eines Cafes etwa unterstützt die künstliche Gestaltung der Tonspur. Entsprechendes gilt für die Umsetzung der gleichen Szene in einem Hörspiel, in dem Typus und Charakter des Ortes allein durch die akustische Atmosphäre mitgeteilt werden können. Die Unmittelbarkeit von Rezipient und Ereignis in Tonaufnahme und Fotografie erweist sich also bei näherer Betrachtung als Fiktion, sie ist nicht Eigenschaft der Medien, sondern Gegenstand absichtsvoller Inszenierung. Darauf, das diese Wirkung historischem Wandel unterliegt, hat Walter Benjamin 1936 im Zusammenhang mit der technischen Reproduzierbarkeit der Kunst hingewiesen:

“Innerhalb großer geschichtlicher Zeiträume verändert sich mit der gesamten Daseinsweise der menschlichen Kollektive auch die Art und Weise ihrer Sinneswahrnehmung. Die Art und Weise, in der die menschliche Sinnewahrnehmung sich organisiert - das Medium in dem sie erfolgt - ist nicht nur natürlich, sondern auch geschichtlich bedingt ”

Mit zunehmenden Bewußtsein für die Ubiquität digitaler Manipulationsmöglichkeiten gerade in den vorgeblich dokumentatorischen Medien dürfte sich die Wahrnehmung technisch vermittelter Erignisse vor allem im Hinblick auf ihren fiktiven Wahrheitsanspruch ändern.

Wir gehören zu einer Generation der diese akustischen Speicher- und Übertragungsmedien stets selbstverständlich zur Verfügung stand. Der junge amerikanische Künstler, Cory Arcangel, erst 8 Jahre nach der Erfindung der Audiokassette geboren sagt dazu:

“Die Lichtgeschwindigkeit, mit der sich die digitalen Medien entwickeln, führt zu einer Geschichtswahrnehmung, die wie komprimiert zu sein scheint.” Aber auch der Fortschritt kann diese Unmittelbarkeit von Rezipient und Ereignis nur insofern beeinflußen das sie das Medium neu inszeniert. Beispielsweise mit der Erfindung der MC, CD oder des Ipods. Die elektronische Musik, die seine Anfänge um 1956/57 findet beleuchtet einen Aspekt dieser Entwicklung, die Serialität, bzw. deren Eigenschaft alle klanglichen Ereignisse bis ins kleinste vorherzubestimmen und durch technische Maße zu fixieren. (vgl. Stockhausen).

4

Mit ihrer Erfindung wurde es selbstverständlich das man schließlich elektronischen Apparaturen und Maschinen die klangliche Realisation übertrug. Diese Geräte geben die gewünschten Resultate exakt nach Maßgabe technischer Daten. Musik wurde somit körperlos und ihr Produktionsprozess virutalisiert, um den subjektiven Ausdrucksfaktor, beispielsweise eines Interpreten, zu relativieren oder gar zu objektivieren.

Im Gegensatz zum Ton zur Musik oder dem Geräusch steht die Stille. John Cage, schrieb für dieses Geräuschphänomen ein Konzert. 4,33min. Ein Orchester, ein Dirigent und das Publikum wartet das das Konzert beginnt. Doch es wird nicht, der Hauptaspekt liegt auf den Geräuschen die in diesem Wartezustand ertönen. Das ist das Konzert. Stephan Krass, ging ebenfalls in einem Text auf dieses Thema ein:

“Die Stille steht nicht nur als Phänomen unseres Vorstellungsvermögens für einen raren Erfahrungsgegenstand, auch semantisch ist das Wort Stille ein singuläres Ereignis. Jedenfalls gibt es den Begriff nicht im Plural. Merkwürdig genug trifft das auch für die Synonyme Ruhe, Schweigen, Lautlosigkeit und Stummheit zu. Die Sprache läßt hier keine Mehrzahl zu. Das gilt auch noch für das Gegenteil von Stille: den Lärm oder das Getöse, den Schall, das Gebrüll, den Knall, das Geschrei oder den Radau. Bei der Nonchalance, mit der die deutsche Sprache zu Pluralbildungen neigt, scheint es sich bei dieser Ansammlung von Singularitäten um eine unerhörte grammatische Einzigartigkeit zu handeln. Folgen wir der semantischen Spur der Worte weiter, stellen wir fest, daß Stille nicht nur ein singulärer Begriff ist, sondern auch ein relativer. Ebensowenig wie eine Mehrzahl von Stille existiert, gibt es die absolute Stille. Stille läßt sich immer nur in Referenzwerten beschreiben. Im Gegensatz zu Lärm kann man Still auch nicht messen. Eine Negativskala von Dezibel oder Phon gibt es nicht. Stille braucht einen Kontext, damit man sie ausdrücken, beschreiben kann. Dieses Bezugsfeld ist das Geräusch. Stille ist ein paradoxes Begriffskonzept, das sich nur über die Anwesenheit spezifischer Geräusche beschreiben läßt. Erst über die Geräusche ist die Stille auch im Plural zu haben. Nur so ist Stille in Phon und Dezibel zu messen. Damit haben wir das Paradox nach der logischen Seite aufgelöst. Wie aber lösen wir es poetisch? Wie wägt man ein Konzept von Stille in Worten?”

Quellen

Walter Benjamin: Das Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit, Gesammelte Schriften, Bd.1, hrsg. v. Rolf Tiedemann und Hermann Schweppenhäuser, Frankfurt (main) 1974, S.478

Licht und Klang, Hans Peter Kuhn

John Cage: 4,32min

Stephan Krass: “Über die Stille”

Performance im medialen Wandel, Hrsg. Petra Maria Mayer

Ohne Nostalgie, Wendelin Schmidt-Dengler

Gestische Musik & Musikalische Gesten, Dieter Schnebels

Wege der Wahrnehmung, Theater der Zeit